自动发货的“正版激活码商城”:馅饼还是陷阱?

深夜赶工的设计图急需渲染,新买的游戏大作等待启动,专业软件提示试用期结束…此刻,一个宣称“正版激活码、秒发到账、价格低廉”的自动发货商城跳入眼帘,仿佛救命稻草。只需轻点几下,一串神秘代码即刻送达邮箱,困扰迎刃而解。这便捷诱人的“解决方案”背后,真的如商家所承诺的那般安全可靠吗?剥开其光鲜的外衣,真相往往令人警惕。

这类商城的核心卖点在于“自动发货”——无需人工干预,支付成功瞬间激活码直达用户。其吸引力显而易见:

- 即时满足: 消除等待焦虑,急需软件时堪称“及时雨”。

- 价格诱惑: 动辄比官方售价低50%甚至更多,对预算敏感用户诱惑巨大。

- 操作便捷: 流程标准化,购买体验极其顺畅。

正是这种高效与低价的结合,恰恰构成了其最大的信任危机。便捷的表象之下,潜藏着难以忽视的三重风险:

- 授权迷雾:来源成谜的“正版”

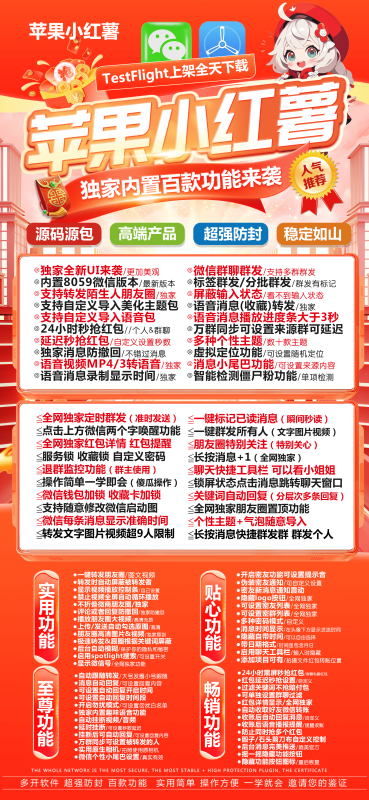

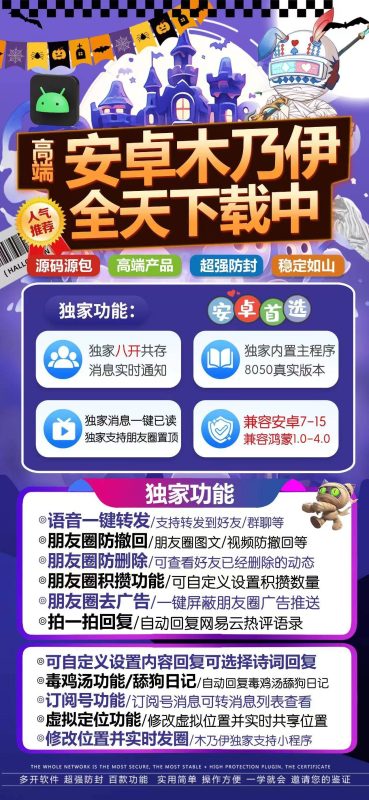

最大的疑团在于:这些低价激活码究竟从何而来?真正的软件厂商(如微软、Adobe、Autodesk)拥有严格控制的官方授权渠道。自动发货商城宣称的“正版”,其授权链的透明度几乎为零。常见的可疑来源包括:

- 灰色地带的“批量许可”滥用: 利用企业批量授权协议漏洞拆分倒卖,此类密钥一旦被厂商追查,极易被批量封禁。

- 盗刷信用卡的“黑产”洗白: 不法分子盗刷信用卡购买正版密钥再低价倾销,最终损失可能转嫁到消费者身上,甚至导致密钥失效。

- 区域差价套利(Key Reselling): 从低价区购买密钥转售到高价区,违反软件许可协议,存在法律和功能失效风险。

- 彻头彻尾的伪造与泄露: 部分“激活码”本身就是算法生成的无效代码或内部泄露的测试密钥。

微软、Adobe等巨头曾多次公开声明,从未授权第三方平台以“自动发货”形式零售其软件产品密钥,并警告此类密钥的无效风险。 当商城无法或不愿提供清晰、可验证的授权凭证(如正规的软件许可协议 – Software License Agreement)时,其所售“正版”的真实性就大打折扣。

- 售后真空:消失的“保障”

“自动发货”模式常与“售出概不负责”相伴。一旦激活失败、密钥被封禁或软件无法更新:

- 客服形同虚设: 自动回复、长时间无响应或直接失联是常态。

- 退款难于登天: 商家常以“密钥已发出”、“使用问题非质量原因”等借口推诿。

- 维权无门: 商城信息模糊、运营主体不明,消费者投诉无路。所谓的“正版保障”在此时显得苍白无力。

- 安全隐忧:数据与系统的潜在威胁

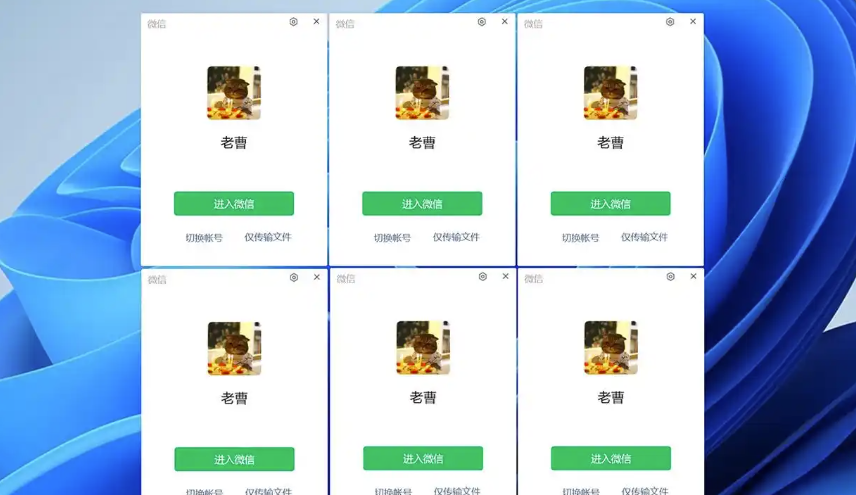

为了激活来源不明的密钥,用户有时会被引导下载非官方的“激活工具”或修改系统关键设置(如Hosts文件)。这无异于在自家系统后门洞开:

- 恶意软件捆绑: 第三方工具极易夹带木马、病毒、挖矿程序或广告软件。

- 系统稳定性破坏: 不当的系统修改可能导致软件冲突、崩溃甚至系统蓝屏。

- 隐私数据泄露: 恶意程序可能窃取账户密码、浏览记录、银行信息等敏感数据。

自动发货的便捷性,本质上是一种规避人工审核与责任承担的机制。 它降低了商家的运营成本,却将验证正版性、承担售后风险的重担完全转嫁给了消费者。当你凝视着低价与便捷的诱惑时,务必清醒认识到:“自动”不等于“可信”,“低价”未必是“正版”。

面对铺天盖地的“正版激活码商城”广告,如何守护自己的钱包与电脑安全?这需要一份清醒的认知与实用的行动指南:

- 官方渠道优先: 无论是微软商店、Adobe Creative Cloud、Steam、Origin,还是软件厂商官网,始终是最安全、最可靠、售后最有保障的选择。订阅制或许更灵活透明。

- 警惕“异常低价”: 若价格低得离谱(低于官方价5折甚至更多),务必高度警惕。天下没有免费的午餐,异常低价往往对应着高风险。

- 深究商城背景: 购买前花几分钟核查商城信息。公司名称、实体地址、客服电话是否真实有效?用户评价如何(注意甄别刷评)?经营历史是否长久?模糊不清的信息是危险信号。

- 索要授权凭证: 大胆向客服索要所购软件的正规授权证明或发票。正规授权商应能提供。若对方推诿或无法提供,立即终止交易。

- 远离“激活工具”: 切勿下载运行商家提供的任何非官方激活程序或破解补丁,这是引入安全威胁的捷径。

- 善用安全软件: 保持操作系统和杀毒软件更新至最新状态,为系统安全增加一道防线。

在软件正版化的时代大潮下,支持开发者劳动成果与保障自身权益本应并行不悖。自动发货激活码商城所编织的“低价正版梦”,常常在便捷的表象下埋藏着授权不清、售后缺失与安全隐忧的暗雷。真正的安全可靠,根植于透明的授权链条与坚实的售后保障——这两点,恰恰是多数自动发货商城难以承受之重。当一串来路不明的代码承载着工作成果或娱乐期待时,那份看似占到的“便宜”,或许正悄然标好了你尚未察觉的价码。